Вычислим в MS EXCEL дисперсию и стандартное отклонение выборки. Также вычислим дисперсию случайной величины, если известно ее распределение.

Сначала рассмотрим дисперсию , затем стандартное отклонение .

Дисперсия выборки

Дисперсия выборки (выборочная дисперсия, sample variance ) характеризует разброс значений в массиве относительно .

Все 3 формулы математически эквивалентны.

Из первой формулы видно, что дисперсия выборки это сумма квадратов отклонений каждого значения в массиве от среднего , деленная на размер выборки минус 1.

дисперсии выборки используется функция ДИСП() , англ. название VAR, т.е. VARiance. С версии MS EXCEL 2010 рекомендуется использовать ее аналог ДИСП.В() , англ. название VARS, т.е. Sample VARiance. Кроме того, начиная с версии MS EXCEL 2010 присутствует функция ДИСП.Г(), англ. название VARP, т.е. Population VARiance, которая вычисляет дисперсию для генеральной совокупности . Все отличие сводится к знаменателю: вместо n-1 как у ДИСП.В() , у ДИСП.Г() в знаменателе просто n. До MS EXCEL 2010 для вычисления дисперсии генеральной совокупности использовалась функция ДИСПР() .

Дисперсию выборки

=КВАДРОТКЛ(Выборка)/(СЧЁТ(Выборка)-1)

=(СУММКВ(Выборка)-СЧЁТ(Выборка)*СРЗНАЧ(Выборка)^2)/ (СЧЁТ(Выборка)-1)

– обычная формула

=СУММ((Выборка -СРЗНАЧ(Выборка))^2)/ (СЧЁТ(Выборка)-1

) –

Дисперсия выборки равна 0, только в том случае, если все значения равны между собой и, соответственно, равны среднему значению . Обычно, чем больше величина дисперсии , тем больше разброс значений в массиве.

Дисперсия выборки является точечной оценкой дисперсии распределения случайной величины, из которой была сделана выборка . О построении доверительных интервалов при оценке дисперсии можно прочитать в статье .

Дисперсия случайной величины

Чтобы вычислить дисперсию случайной величины, необходимо знать ее .

Для дисперсии случайной величины Х часто используют обозначение Var(Х). Дисперсия равна квадрата отклонения от среднего E(X): Var(Х)=E[(X-E(X)) 2 ]

дисперсия вычисляется по формуле:

где x i – значение, которое может принимать случайная величина, а μ – среднее значение (), р(x) – вероятность, что случайная величина примет значение х.

Если случайная величина имеет , то дисперсия вычисляется по формуле:

Размерность дисперсии соответствует квадрату единицы измерения исходных значений. Например, если значения в выборке представляют собой измерения веса детали (в кг), то размерность дисперсии будет кг 2 . Это бывает сложно интерпретировать, поэтому для характеристики разброса значений чаще используют величину равную квадратному корню из дисперсии – стандартное отклонение .

Некоторые свойства дисперсии :

Var(Х+a)=Var(Х), где Х - случайная величина, а - константа.

Var(aХ)=a 2 Var(X)

Var(Х)=E[(X-E(X)) 2 ]=E=E(X 2)-E(2*X*E(X))+(E(X)) 2 =E(X 2)-2*E(X)*E(X)+(E(X)) 2 =E(X 2)-(E(X)) 2

Это свойство дисперсии используется в статье про линейную регрессию .

Var(Х+Y)=Var(Х) + Var(Y) + 2*Cov(Х;Y), где Х и Y - случайные величины, Cov(Х;Y) - ковариация этих случайных величин.

Если случайные величины независимы (independent), то их ковариация равна 0, и, следовательно, Var(Х+Y)=Var(Х)+Var(Y). Это свойство дисперсии используется при выводе .

Покажем, что для независимых величин Var(Х-Y)=Var(Х+Y). Действительно, Var(Х-Y)= Var(Х-Y)= Var(Х+(-Y))= Var(Х)+Var(-Y)= Var(Х)+Var(-Y)= Var(Х)+(-1) 2 Var(Y)= Var(Х)+Var(Y)= Var(Х+Y). Это свойство дисперсии используется для построения .

Стандартное отклонение выборки

Стандартное отклонение выборки - это мера того, насколько широко разбросаны значения в выборке относительно их .

По определению, стандартное отклонение равно квадратному корню из дисперсии :

Стандартное отклонение не учитывает величину значений в выборке , а только степень рассеивания значений вокруг их среднего . Чтобы проиллюстрировать это приведем пример.

Вычислим стандартное отклонение для 2-х выборок: (1; 5; 9) и (1001; 1005; 1009). В обоих случаях, s=4. Очевидно, что отношение величины стандартного отклонения к значениям массива у выборок существенно отличается. Для таких случаев используется Коэффициент вариации (Coefficient of Variation, CV) - отношение Стандартного отклонения к среднему арифметическому , выраженного в процентах.

В MS EXCEL 2007 и более ранних версиях для вычисления Стандартного отклонения выборки используется функция =СТАНДОТКЛОН() , англ. название STDEV, т.е. STandard DEViation. С версии MS EXCEL 2010 рекомендуется использовать ее аналог =СТАНДОТКЛОН.В() , англ. название STDEV.S, т.е. Sample STandard DEViation.

Кроме того, начиная с версии MS EXCEL 2010 присутствует функция СТАНДОТКЛОН.Г() , англ. название STDEV.P, т.е. Population STandard DEViation, которая вычисляет стандартное отклонение для генеральной совокупности . Все отличие сводится к знаменателю: вместо n-1 как у СТАНДОТКЛОН.В() , у СТАНДОТКЛОН.Г() в знаменателе просто n.

Стандартное отклонение

можно также вычислить непосредственно по нижеуказанным формулам (см. файл примера

)

=КОРЕНЬ(КВАДРОТКЛ(Выборка)/(СЧЁТ(Выборка)-1))

=КОРЕНЬ((СУММКВ(Выборка)-СЧЁТ(Выборка)*СРЗНАЧ(Выборка)^2)/(СЧЁТ(Выборка)-1))

Другие меры разброса

Функция КВАДРОТКЛ() вычисляет сумму квадратов отклонений значений от их среднего . Эта функция вернет тот же результат, что и формула =ДИСП.Г(Выборка )*СЧЁТ(Выборка ) , где Выборка - ссылка на диапазон, содержащий массив значений выборки (). Вычисления в функции КВАДРОТКЛ() производятся по формуле:

Функция СРОТКЛ() является также мерой разброса множества данных. Функция СРОТКЛ() вычисляет среднее абсолютных значений отклонений значений от среднего . Эта функция вернет тот же результат, что и формула =СУММПРОИЗВ(ABS(Выборка-СРЗНАЧ(Выборка)))/СЧЁТ(Выборка) , где Выборка - ссылка на диапазон, содержащий массив значений выборки.

Вычисления в функции СРОТКЛ () производятся по формуле:

Дисперсия в статистике находится как индивидуальных значений признака в квадрате от . В зависимости от исходных данных она определяется по формулам простой и взвешенной дисперсий:

1. (для несгруппированных данных) вычисляется по формуле:

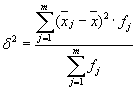

2. Взвешенная дисперсия (для вариационного ряда):

где n — частота (повторяемость фактора Х)

где n — частота (повторяемость фактора Х)

Пример нахождения дисперсии

На данной странице описан стандартный пример нахождения дисперсии, также Вы можете посмотреть другие задачи на её нахождение

Пример 1. Имеются следующие данные по группе из 20 студентов заочного отделения. Нужно построить интервальный ряд распределения признака, рассчитать среднее значение признака и изучить его дисперсию

Построим интервальную группировку. Определим размах интервала по формуле:

Построим интервальную группировку. Определим размах интервала по формуле:

![]() где X max– максимальное значение группировочного признака;

где X max– максимальное значение группировочного признака;

X min–минимальное значение группировочного признака;

n – количество интервалов:

Принимаем n=5. Шаг равен: h = (192 — 159)/ 5 = 6,6

Составим интервальную группировку

Для дальнейших расчетов построим вспомогательную таблицу:

Для дальнейших расчетов построим вспомогательную таблицу:

X’i– середина интервала. (например середина интервала 159 – 165,6 = 162,3)

X’i– середина интервала. (например середина интервала 159 – 165,6 = 162,3)

Среднюю величину роста студентов определим по формуле средней арифметической взвешенной:

Определим дисперсию по формуле:

Определим дисперсию по формуле:

Формулу дисперсии можно преобразовать так:

Из этой формулы следует, что дисперсия равна разности средней из квадратов вариантов и квадрата и средней.

Дисперсия в вариационных рядах с равными интервалами по способу моментов может быть рассчитана следующим способом при использовании второго свойства дисперсии (разделив все варианты на величину интервала). Определении дисперсии , вычисленной по способу моментов, по следующей формуле менее трудоемок:

где i - величина интервала;

А - условный ноль, в качестве которого удобно использовать середину интервала, обладающего наибольшей частотой;

m1 — квадрат момента первого порядка;

m2 — момент второго порядка

(если в статистической совокупности признак изменяется так, что имеются только два взаимно исключающих друг друга варианта, то такая изменчивость называется альтернативной) может быть вычислена по формуле:

Подставляя в данную формулу дисперсии q =1- р, получаем:

Виды дисперсии

Общая дисперсия измеряет вариацию признака по всей совокупности в целом под влиянием всех факторов, обуславливающих эту вариацию. Она равняется среднему квадрату отклонений отдельных значений признака х от общего среднего значения х и может быть определена как простая дисперсия или взвешенная дисперсия.

характеризует случайную вариацию, т.е. часть вариации, которая обусловлена влиянием неучтенных факторов и не зависящую от признака-фактора, положенного в основание группировки. Такая дисперсия равна среднему квадрату отклонений отдельных значений признака внутри группы X от средней арифметической группы и может быть вычислена как простая дисперсия или как взвешенная дисперсия.

Таким образом, внутригрупповая дисперсия измеряет вариацию признака внутри группы и определяется по формуле:

где хi - групповая средняя;

ni - число единиц в группе.

Например, внутригрупповые дисперсии, которые надо определить в задаче изучения влияния квалификации рабочих на уровень производительности труда в цехе показывают вариации выработки в каждой группе, вызванные всеми возможными факторами (техническое состояние оборудования, обеспеченность инструментами и материалами, возраст рабочих, интенсивность труда и т.д.), кроме отличий в квалификационном разряде (внутри группы все рабочие имеют одну и ту же квалификацию).

Средняя из внутри групповых дисперсий отражает случайную , т. е. ту часть вариации, которая происходила под влиянием всех прочих факторов, за исключением фактора группировки. Она рассчитывается по формуле:

Характеризует систематическую вариацию результативного признака, которая обусловлена влиянием признака-фактора, положенного в основание группировки. Она равняется среднему квадрату отклонений групповых средних от общей средней. Межгрупповая дисперсия рассчитывается по формуле:

Правило сложения дисперсии в статистике

Согласно правилу сложения дисперсий общая дисперсия равна сумме средней из внутригрупповых и межгрупповых дисперсий:

![]()

Смысл этого правила заключается в том, что общая дисперсия, которая возникает под влиянием всех факторов, равняется сумме дисперсий, которые возникают под влиянием всех прочих факторов, и дисперсии, возникающей за счет фактора группировки.

Пользуясь формулой сложения дисперсий, можно определить по двум известным дисперсиям третью неизвестную, а также судить о силе влияния группировочного признака.

Свойства дисперсии

1. Если все значения признака уменьшить (увеличить) на одну и ту же постоянную величину, то дисперсия от этого не изменится.

2. Если все значения признака уменьшить (увеличить) в одно и то же число раз n, то дисперсия соответственно уменьшится (увеличить) в n^2 раз.

Где σ 2 j - внутригрупповая дисперсия j -й группы.

Для не сгруппированных данных

остаточная дисперсия

– мера точности аппроксимации, т.е. приближения линии регрессии к исходным данным:

где y(t) – прогноз по уравнению тренда; y t – исходный ряд динамики; n – количество точек; p – число коэффициентов уравнения регрессии (количество объясняющих переменных).

В этом примере она называется несмещенная оценка дисперсии

.

Пример №1 . Распределение рабочих трех предприятий одного объединения по тарифным разрядам характеризуется следующими данными:

| Тарифный разряд рабочего | Численность рабочих на предприятии | ||

| предприятие 1 | предприятие 2 | предприятие 3 | |

| 1 | 50 | 20 | 40 |

| 2 | 100 | 80 | 60 |

| 3 | 150 | 150 | 200 |

| 4 | 350 | 300 | 400 |

| 5 | 200 | 150 | 250 |

| 6 | 150 | 100 | 150 |

Определить:

1. дисперсию по каждому предприятию (внутригрупповые дисперсии);

2. среднюю из внутригрупповых дисперсий;

3. межгрупповую дисперсию ;

4. общую дисперсию.

Решение.

Прежде чем приступить к решению задачи необходимо выяснить, какой признак является результативным, а какой – факторным. В рассматриваемом примере результативным признаком является «Тарифный разряд», а факторным признаком – «Номер (название) предприятия».

Тогда имеем три группы (предприятия), для которых необходимо рассчитать групповую среднюю и внутригрупповые дисперсии :

| Предприятие | Групповая средняя, | Внутригрупповая дисперсия, |

| 1 | 4 | 1,8 |

Средняя из внутригрупповых дисперсий (остаточная дисперсия ) рассчитаем по формуле:

где можно рассчитать:

либо:

тогда:

Общая дисперсия будет равна: s 2 = 1,6 + 0 = 1,6.

Общую дисперсию также можно рассчитать и по одной из следующих двух формул:

При решении практических задач часто приходится иметь дело с признаком, принимающим только два альтернативных значения. В этом случае говорят не о весе того или иного значения признака, а о его доле в совокупности. Если долю единиц совокупности, обладающих изучаемым признаком, обозначить через «р

», а не обладающих – через «q

», то дисперсию можно рассчитать по формуле:

s 2 = p×q

Пример №2 . По данным о выработке шести рабочих бригады определить межгрупповую дисперсию и оценить влияние рабочей смены на их производительность труда, если общая дисперсия равна 12,2 .

| № рабочего бригады | Выработка рабочего, шт. | |

| в I смену | во II смену | |

| 1 | 18 | 13 |

| 2 | 19 | 14 |

| 3 | 22 | 15 |

| 4 | 20 | 17 |

| 5 | 24 | 16 |

| 6 | 23 | 15 |

Решение . Исходные данные

| X | f 1 | f 2 | f 3 | f 4 | f 5 | f 6 | Итого |

| 1 | 18 | 19 | 22 | 20 | 24 | 23 | 126 |

| 2 | 13 | 14 | 15 | 17 | 16 | 15 | 90 |

| Итого | 31 | 33 | 37 | 37 | 40 | 38 |

Тогда имеем 6 группы, для которых необходимо рассчитать групповую среднюю и внутригрупповые дисперсии.

1. Находим средние значения каждой группы .

2. Находим среднее квадратическое каждой группы .

Результаты расчета сведем в таблицу:

| Номер группы | Групповая средняя | Внутригрупповая дисперсия |

| 1 | 1.42 | 0.24 |

| 2 | 1.42 | 0.24 |

| 3 | 1.41 | 0.24 |

| 4 | 1.46 | 0.25 |

| 5 | 1.4 | 0.24 |

| 6 | 1.39 | 0.24 |

3. Внутригрупповая дисперсия характеризует изменение (вариацию) изучаемого (результативного) признака в пределах группы под действием на него всех факторов, кроме фактора, положенного в основание группировки:

Среднюю из внутригрупповых дисперсий рассчитаем по формуле:

4. Межгрупповая дисперсия характеризует изменение (вариацию) изучаемого (результативного) признака под действием на него фактора (факторного признака), положенного в основание группировки.

Межгрупповую дисперсию определим как:

где

Тогда

Общая дисперсия характеризует изменение (вариацию) изучаемого (результативного) признака под действием на него всех без исключения факторов (факторных признаков). По условию задачи она равна 12.2 .

Эмпирическое корреляционное отношение измеряет, какую часть общей колеблемости результативного признака вызывает изучаемый фактор. Это отношение факторной дисперсии к общей дисперсии:

Определяем эмпирическое корреляционное отношение:

Связи между признаками могут быть слабыми и сильными (тесными). Их критерии оцениваются по шкале Чеддока:

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 В нашем примере связь между признаком Y фактором X слабая

Коэффициент детерминации.

Определим коэффициент детерминации:

Таким образом, на 0.67% вариация обусловлена различиями между признаками, а на 99.37% – другими факторами.

Вывод : в данном случае выработка рабочих не зависит от работы в конкретную смену, т..е. влияние рабочей смены на их производительность труда не значительное и обусловлено другими факторами.

Пример №3 . На основе данных о средней заработной плате и квадратах отклонений от её величины по двум группам рабочих найти общую дисперсию, применив правило сложения дисперсий:

Решение:Средняя из внутригрупповых дисперсий

Межгрупповую дисперсию определим как:

Общая дисперсия будет равна: 480 + 13824 = 14304

Дисперсия в статистике определяется как среднее квадратическое отклонение индивидуальных значений признака в квадрате от средней арифметической. Распространенный способ расчета квадратов отклонений вариантов от средней с их последующим усреднением.

![]()

В экономически-статистическом анализе вариацию признака принято оценивать чаще всего с помощью среднего квадратического отклонения, оно представляет собой корень квадратный из дисперсии.

(3)

(3)

Характеризует абсолютную колеблемость значений варьирующего признака выражается в тех же единицах измерения, что и варианты. В статистике часто возникает необходимость сравнения вариации различных признаков. Для таких сравнений используется относительный показатель вариации, коэффициент вариации.

Свойства дисперсии:

1)если из всех вариант вычесть какое-либо число, то дисперсия от этого не изменится;

2) если все значения вариант разделить на какое-либо число b, то дисперсия уменьшится в b^2 раз, т.е.

3) если исчислить средний квадрат отклонений от какого-либо числа с неравного средней арифметической, то он будет больше дисперсии . При этом на вполне определенную величину на квадрат разности между средней величиной поc.

![]()

Дисперсию можно определить как разницу между средним квадратом и средней в квадрате.

17. Групповая и межгрупповая вариации. Правило сложения дисперсии

Если статистическая совокупность разбита на группы или части по изучаемому признаку, то для такой совокупности могут быть исчислены следующие виды дисперсии: групповые (частные), средне групповые (частных), и межгрупповая.

Общая

дисперсия

–

отражает вариацию признака за счет всех

условий и причин, действующих в данной

статистической совокупности.

![]()

Групповая дисперсия - равна среднему квадрату отклонений отдельных значений признака внутри группы от средней арифметической этой группы, называемой групповой средней. При этом групповая средняя не совпадает с общей средней для всей совокупности.

![]()

Групповая дисперсия отражает вариацию признака только за счет условий и причин, действующих внутри группы.

Средняя групповых дисперсий - определяется как среднее взвешенное арифметическое из дисперсий групповых, причем весами являются объемы групп.

Межгрупповая дисперсия - равна среднему квадрату отклонений групповых средних от общей средней.

Межгрупповая дисперсия характеризует вариацию результативного признака за счет группировочного признака.

Между рассмотренными видами дисперсий существует определенное соотношение: общая дисперсия равна сумме средней групповой и межгрупповой дисперсии.

Это соотношение называется правилом сложения дисперсии.

18. Динамический ряд и его составные элементы. Виды динамических рядов.

Ряд в статистике - это цифровые данные, показывающие, изменение явления во времени или в пространстве и дающие возможность производить статистическое сравнение явлений как в процессе их развития во времени, так и по различным формам и видам процессов. Благодаря этому можно обнаружить взаимную зависимость явлений.

Процесс развития движения социальных явлений во времени в статистике принято называть динамикой. Для отображения динамики строят ряды динамики (хронологические, временные), которые представляют собой ряды изменяющихся во времени значений статистического показателя (например, число осуждённых за 10 лет), расположенных в хронологическом порядке. Их составными элементами являются цифровые значения данного показателя и периоды или моменты времени, к которым они относятся.

Важнейшая характеристика рядов динамики - их размер (объём, величина) того или иного явления, достигнутых в определённых период или к определённому моменту. Соответственно, величина членов ряда динамики - его уровень. Различают начальный, средний и конечный уровни динамического ряда. Начальный уровень показывает величину первого, конечный - величину последнего члена ряда. Средний уровень представляет собой среднюю хронологическую вариационного рада и исчисляется в зависимости от того, является ли динамический ряд интервальным или моментным.

Ещё одна важная характеристика динамического ряда - время, прошедшее от начального до конечного наблюдения, или число таких наблюдений.

Существуют различные виды рядов динамики, их можно классифицировать по следующим признакам.

1) В зависимости от способа выражения уровней ряды динамики подразделяются на ряды абсолютных и производных показателей (относительных и средних величин).

2) В зависимости от того, как выражают уровни ряда состояние явления на определённые моменты времени (на начало месяца, квартала, года и т.п.) или его величину за определённые интервалы времени (например, за сутки, месяц, год и т.п.), различают соответственно моментные и интервальные ряды динамики. Моментные ряды в аналитической работе правоохранительных органов используются сравнительно редко.

В теории статистики выделяют рады динамики и по ряду других классификационных признаков: в зависимости от расстояния между уровнями - с равностоящими уровнями и неравностоящими уровнями во времени; в зависимости от наличия основной тенденции изучаемого процесса - стационарные и не стационарные. При анализе динамических рядов исходят из следующего уровни ряда представляют в виде составляющих:

Y t = TP + Е (t)

где ТР – детерминированная составляющая определяющая общую тенденцию изменения во времени или тренд.

Е (t) – случайная компонента, вызывающая колеблимость уровней.

По данным выборочного обследования произведена группировка вкладчиков по размеру вклада в Сбербанке города:

Определите:

1) размах вариации;

2) средний размер вклада;

3) среднее линейное отклонение;

4) дисперсию;

5) среднее квадратическое отклонение;

6) коэффициент вариации вкладов.

Решение:

Данный ряд распределения содержит открытые интервалы. В таких рядах условно принимается величина интервала первой группы равна величине интервала последующей, а величина интервала последней группы равна величине интервала предыдущей.

Величина интервала второй группы равна 200, следовательно, и величина первой группы также равна 200. Величина интервала предпоследней группы равна 200, значит и последний интервал будет иметь величину, равную 200.

1) Определим размах вариации как разность между наибольшим и наименьшим значением признака:

Размах вариации размера вклада равен 1000 рублей.

2) Средний размер вклада определим по формуле средней арифметической взвешенной.

Предварительно определим дискретную величину признака в каждом интервале. Для этого по формуле средней арифметической простой найдём середины интервалов.

Среднее значение первого интервала будет равно:

второго - 500 и т. д.

Занесём результаты вычислений в таблицу:

| Размер вклада, руб. | Число вкладчиков, f | Середина интервала, х | xf |

|---|---|---|---|

| 200-400 | 32 | 300 | 9600 |

| 400-600 | 56 | 500 | 28000 |

| 600-800 | 120 | 700 | 84000 |

| 800-1000 | 104 | 900 | 93600 |

| 1000-1200 | 88 | 1100 | 96800 |

| Итого | 400 | - | 312000 |

Средний размер вклада в Сбербанке города будет равен 780 рублей:

3) Среднее линейное отклонение есть средняя арифметическая из абсолютных отклонений отдельных значений признака от общей средней:

Порядок расчёта среднего линейонго отклонения в интервальном ряду распределения следующий:

1. Вычисляется средняя арифметическая взвешенная, как показано в п. 2).

2. Определяются абсолютные отклонения вариант от средней:

3. Полученные отклонения умножаются на частоты:

4. Находится сумма взвешенных отклонений без учёта знака:

5. Сумма взвешенных отклонений делится на сумму частот:

Удобно пользоваться таблицей расчётных данных:

| Размер вклада, руб. | Число вкладчиков, f | Середина интервала, х | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 200-400 | 32 | 300 | -480 | 480 | 15360 |

| 400-600 | 56 | 500 | -280 | 280 | 15680 |

| 600-800 | 120 | 700 | -80 | 80 | 9600 |

| 800-1000 | 104 | 900 | 120 | 120 | 12480 |

| 1000-1200 | 88 | 1100 | 320 | 320 | 28160 |

| Итого | 400 | - | - | - | 81280 |

Среднее линейное отклонение размера вклада клиентов Сбербанка составляет 203,2 рубля.

4) Дисперсия - это средняя арифметическая квадратов отклонений каждого значения признака от средней арифметической.

Расчёт дисперсии в интервальных рядах распределения производится по формуле:

Порядок расчёта дисперсии в этом случае следующий:

1. Определяют среднюю арифметическую взвешенную, как показано в п. 2).

2. Находят отклонения вариант от средней:

3. Возводят в квадрат отклонения каждой варианты от средней:

4. Умножают квадраты отклонений на веса (частоты):

![]()

5. Суммируют полученные произведения:

![]()

6. Полученная сумма делится на сумму весов (частот):

Расчёты оформим в таблицу:

| Размер вклада, руб. | Число вкладчиков, f | Середина интервала, х | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 200-400 | 32 | 300 | -480 | 230400 | 7372800 |

| 400-600 | 56 | 500 | -280 | 78400 | 4390400 |

| 600-800 | 120 | 700 | -80 | 6400 | 768000 |

| 800-1000 | 104 | 900 | 120 | 14400 | 1497600 |

| 1000-1200 | 88 | 1100 | 320 | 102400 | 9011200 |

| Итого | 400 | - | - | - | 23040000 |